東海道新幹線に初の自動停止制御TASC導入へ

2025年10月1日 10時50分更新

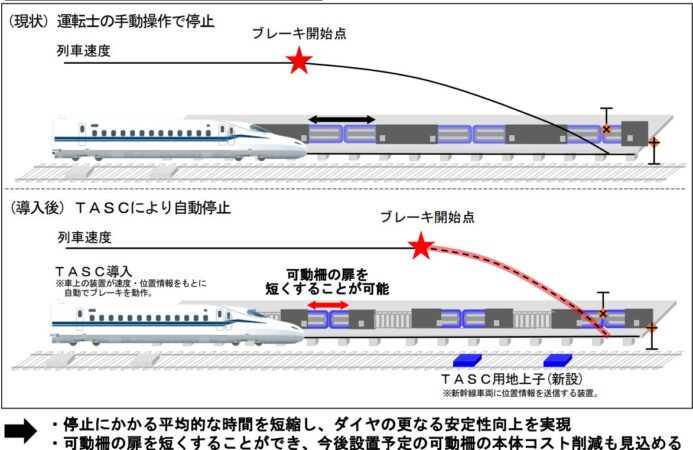

東海旅客鉄道(JR東海)は、東海道新幹線に自動運転システムを将来的に導入する取り組みの一環として、2026年秋から定位置停止制御(TASC:Train Automatic Stop-position Control)の運用を開始することを発表した。TASCは、列車が駅に停車する際に自動でブレーキをかけ、所定の停止位置に高精度で停めるシステムだ。従来は運転士が手動で停車操作を行っていたが、TASCを使うことで停止にかかる平均的な時間を短縮でき、ダイヤの安定性をさらに高められるのようだ。また、停車精度の向上により、駅ホームに設置される可動柵(ホームドア)の扉を短くすることが可能となり、新設や老朽化による取り替え時にコスト削減効果が期待できると言える。新幹線では初の営業列車への導入となり、安全性と効率性を両立する技術革新として注目されているのようだ。

自動運転システムそのものについても、すでにJR東海は走行試験を進めている。東海道新幹線は世界でも類を見ない「高頻度・高速・大量輸送」が特徴であり、その環境下で安定した自動運転を実現するため、昼間の営業運転時間帯にも試験走行を行っているのようだ。これまでに累計15万km以上の走行試験を実施し、基本機能に問題がないことを確認しており、引き続き精度向上に向けたブラッシュアップを続けていく方針だ。東海道新幹線は利用者数が非常に多いため、一つの遅延が全体に波及しやすい特徴を持つ。そのため、TASCや自動運転の導入による停車精度の改善や所要時間の短縮は、鉄道利用者全体の利便性や快適性を高める大きな意義を持つと言える。

今後の計画としては、2026年秋にTASCの本格運用を開始した後、2028年頃にはGOA2と呼ばれる自動運転機能を搭載した新幹線車両を導入する予定だ。GOA2は「運転士が乗務する自動運転方式」を意味し、自動運転による走行と運転士による監視・対応を組み合わせる仕組みだ。さらに、この新システムの導入に合わせて、運転士が運転台からドアの開閉を行う機能も導入される計画となっている。今回の取り組みは、効率的な業務執行体制を目指す「業務改革」の一環として位置づけられており、最新技術を積極的に取り入れるJR東海の姿勢を示すものだ。自動運転とTASCの導入は、安全性と運行の正確さを両立しつつ、今後の新幹線のさらなる進化を支える基盤になると考えられるのようだ。

参考URL:https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000044655.pdf